VF-1EX

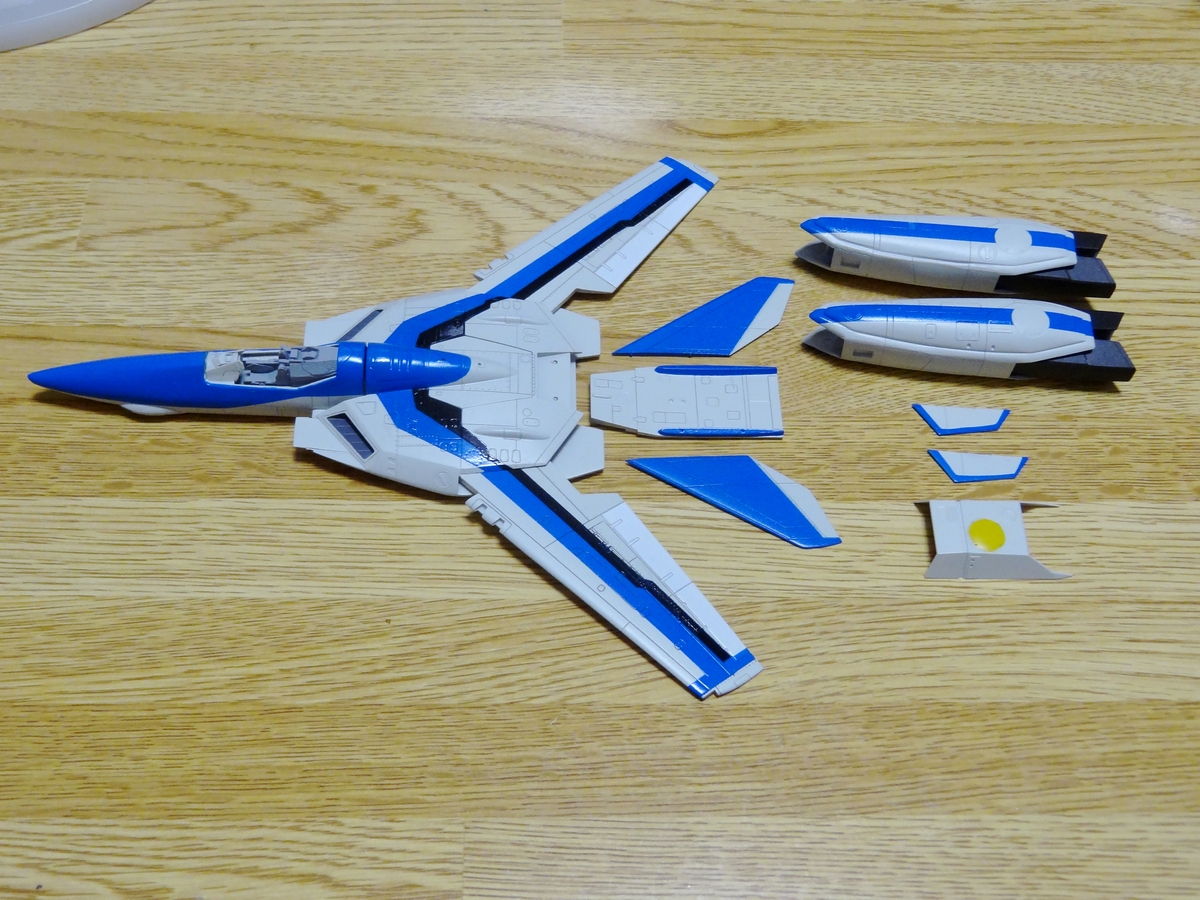

マクロスデルタで主人公の「ハヤテ」が練習機として使った「VF-1EX Blue」です。よく「ハヤテ機」とか書かれていますけど、ハヤテの専用機でもなく練習に使うVF-1EXの青い方の機体なので「Blue」です(赤い方はRedでしょうね)。

このプラモもなかなか難産でした(^^;。2016年5月の静岡ホビーショー横で開催されている合同展示会で展示したVF-1Aバトロイドを本当に完成させたのが2016年7月。その直後に一番時間の掛かりそうなパイロットから作り始めました。

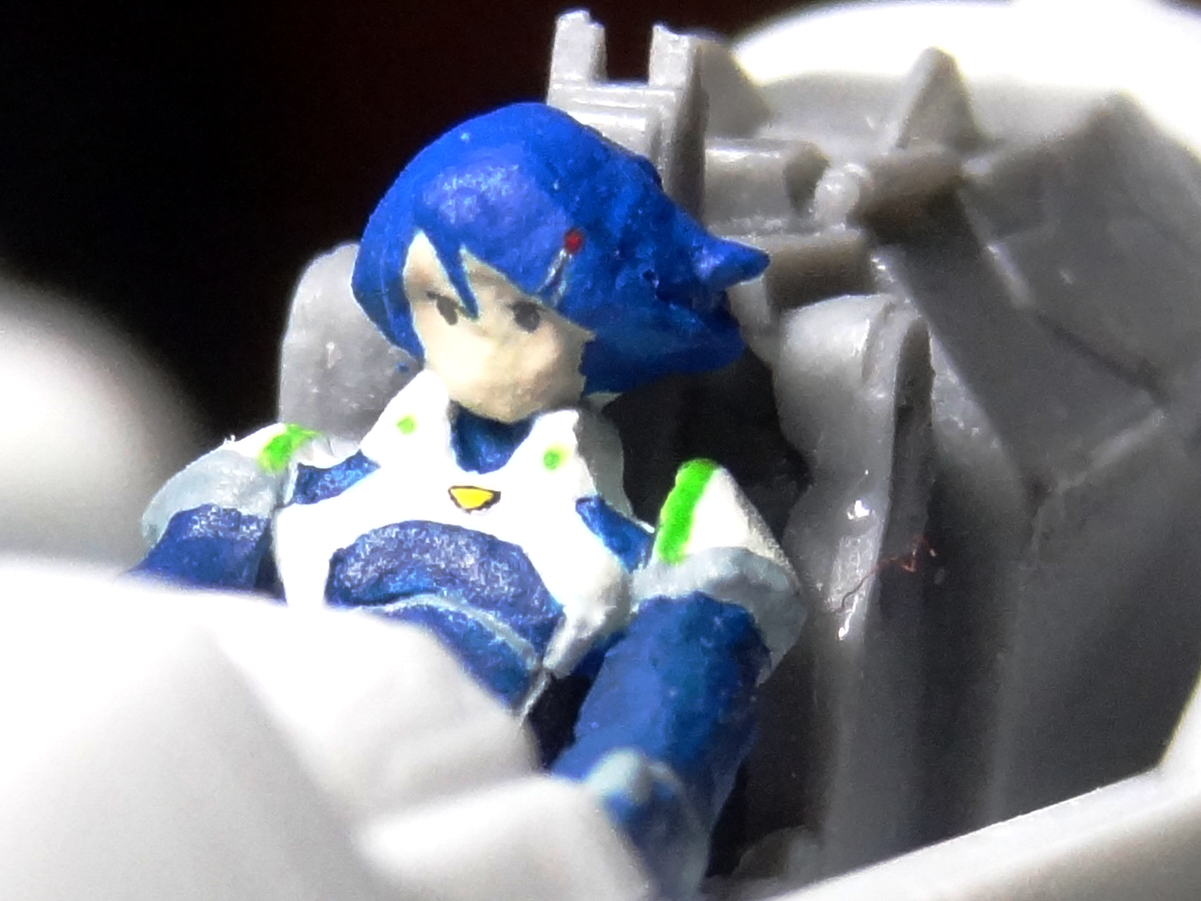

バンダイのVF-31のパイロットの上半身とハセガワのVF-1のパイロットの下半身のニコイチです。1/72でヘルメットなしのパイロットフィギュアという難題は初めての取り組みで、瞬間接着剤を盛っては削り…を繰り返し、何とか「ハヤテっぽい何か」を作ることが出来ました。塗装も細かくて大変で、顔はどうにか目を書き込んで終了。ハヤテくんのパイロットフィギュアは今後何回か作る予定なので段々と上手く作れるようになるといいな…と思います。

ハヤテくんの特徴の髪留めも頑張って塗りました。

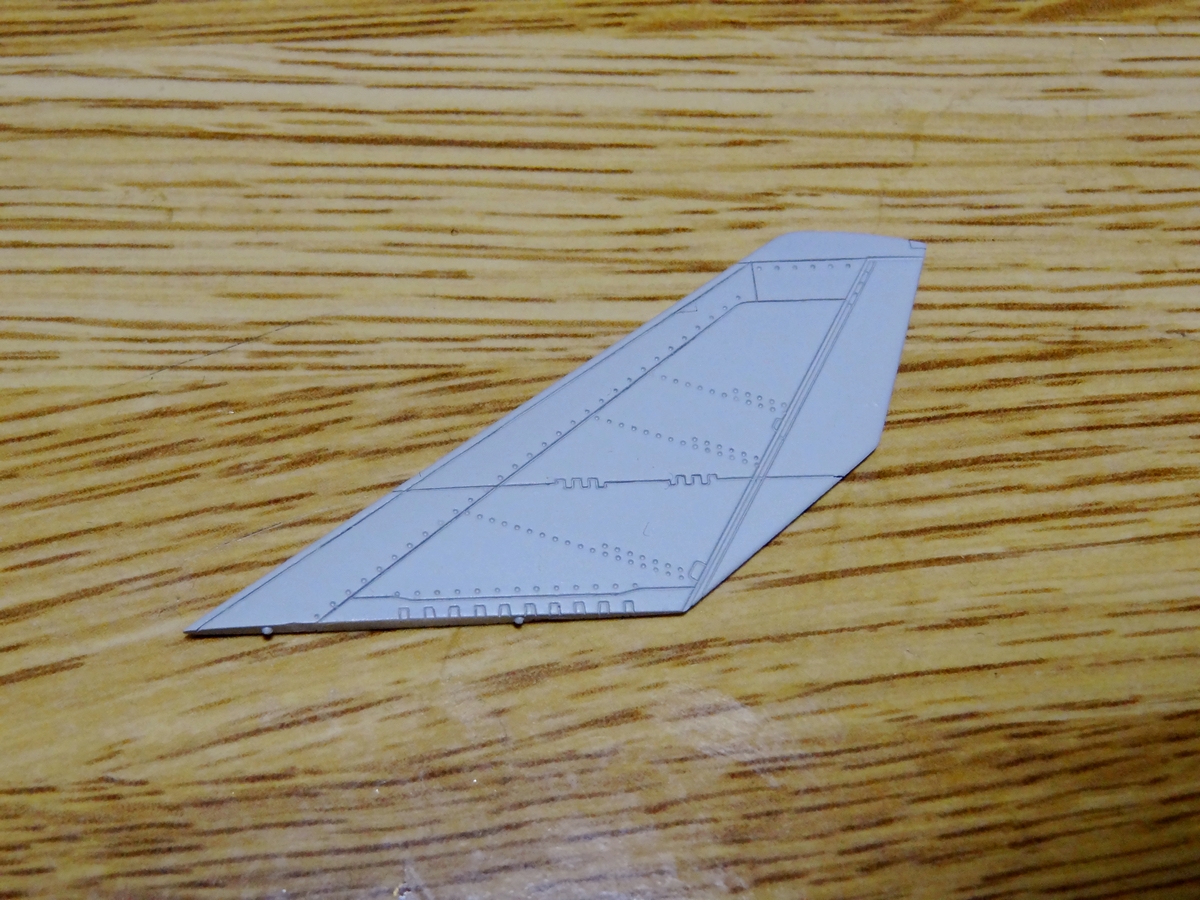

今回のVF-1EXを作る時の自分の課題としては「パイロットフィギュア」と「スジ彫りの彫り直し」でした。ハセガワのVF-1のキットのスジ彫りは繊細で情報量も多く素晴らしいのですが、サフを吹くとすぐに埋まってしまいます。なのでサフを吹いても埋まらないように、ほぼ全てのスジ彫りを彫り直しました。

お陰でサフを吹いて、スミ入れしなくてもハッキリ分かるようになりました。ただしコレ、めちゃくちゃ手間と時間がかかる作業で、お陰で2017年の合同展示会には塗装が間に合いませんでした…。

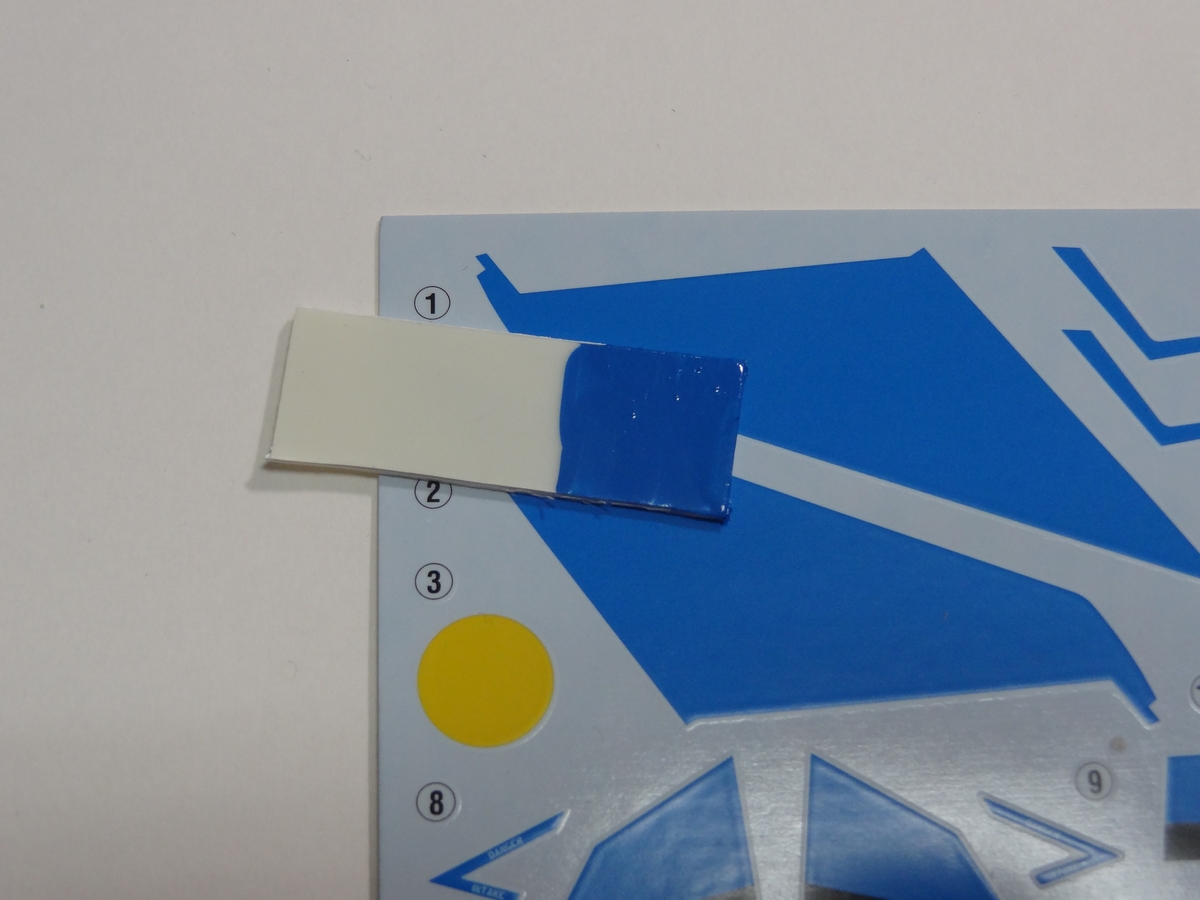

落ち込んだりもしたけれど、納得できるVF-1EXを作り上げるぞ…と決心を新たに作業再開。説明書通りの比率で調色したところ、似ているけどやっぱり違う…ということで、デカールの使用は最小限にしてマスキングで塗り分けることにしました。

塗装図をコピーしてそれをガイドにマスキングテープを切り取って貼り付け。これまた手間がかかる作業で、上手くいくまで何回もマスキングテープを切り出してどうにか塗装。大変でしたが、お陰で納得の行く塗装になりました(マスキングの切り出しに失敗して何回も夜中のコンビニに行ってコピーを取った)。デカールと塗装を併用すると色の違いがどうしても出てしまいますが、塗装したお陰で統一感が出て嬉しかったです。

最後にコクピットのEXギアを丁寧に塗り分けて塗装は完了。各部のパーツを接着して完成し、2018年5月のホビーショー併設合同展示会にて展示することが出来ました。

作成:2019-08-03

「U.N.SPACY」と「NUNS」

マクロスシリーズにて「マクロスプラス」と「マクロス7」までは、統合宇宙軍は 「U.N.SPACY」と表記され、「マクロスF」「マクロスΔ」では新統合宇宙軍と呼ばれ 「NUNS」と表記され、ロゴマークも変わっています。

「マクロスプラス」は2040年、「マクロス7」は2045年の物語とされ、「マクロスF」は2059年、「マクロスΔ」は2067年の物語です。2045年~2059年の間に「何かが起こり」統合宇宙軍は名称とロゴマークを変更しました。

変更した理由や出来事について調べてみましたが書籍や河森監督とその周辺の人々のインタビュー記事では記述がありませんでした(小説やマスターファイルには記述があるのですが、小説はオリジナル設定が多く、マスターファイルは自ら「非公式」と名乗っているので除外します)。よって公式、もしくは公式に近しい設定は今の所明らかにされず不明です。

ただプレイステーション用ゲーム「VF-X2」は河森監督が深く関わっていて、公式ではないものの参考となる出来事がゲーム内で描かれています。

「VF-X2」は2050年の物語で、地球本星の中央集権派と、移民船団・移民惑星の独立と自治を主張する地方分権派との戦いがシナリオの骨格となります。ゲームはマルチエンディングですが、メインのエンディングと評されるシナリオの結末では、移民船団・移民惑星が独立と自治を勝ち取ります。

この戦いで統合政府は大きく体制が変化しました。その後についての記述はありませんが、「U.N.SPACY」が「NUNS」に変化した出来事として一番公式に近しいものと考えられます。

ただし、この作品がゲームであること、マルチエンディングであることなど、誰しもが同じ結末にたどり着くものでなく、そもそも最後までクリアできるかも分からないものなので、このゲームという媒体を大切に考えるならば公式の出来事としてマクロスの年表に組み込めない事情があると考えられます。

後日、新しい作品やインタビュー記事、公式設定にて明らかにされるかも知れませんが、現時点では「不明」です。

作成:2019-08-29

VF-31のフォールドクォーツについて

マクロスデルタに登場したVF-31。デルタ小隊の機体にはフォールドクォーツが使われていますが、現時点で分かっている情報を元に推測も交えてまとめてみました。なお、こちらの記事も併せて読んでいただくとより理解できると思います。「YF-29のフォールドクォーツについて(https://route765.sakura.ne.jp/blog_2022/20171218.html)」

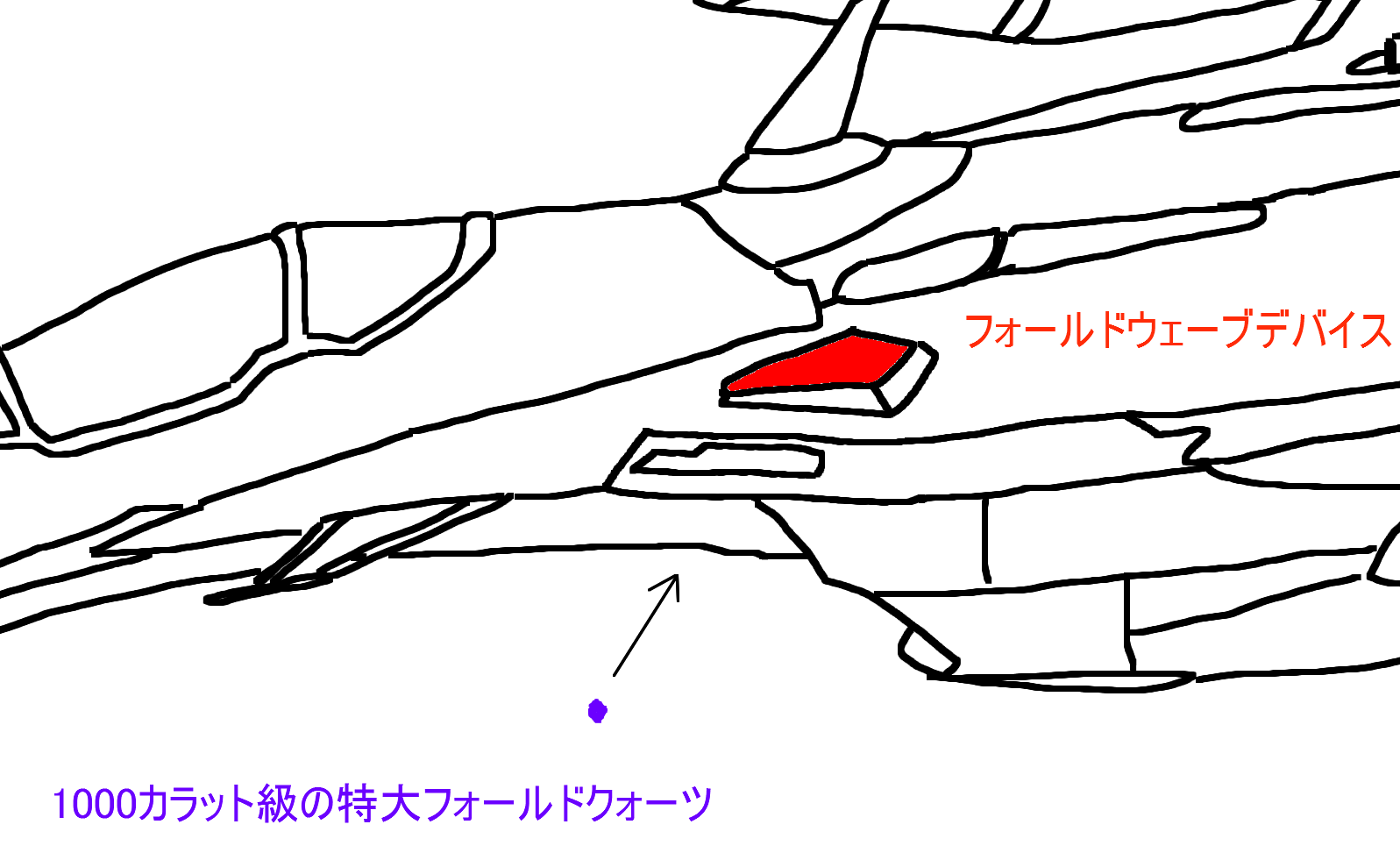

相変わらずよれよれの線の図ですが、3つの図を使って解説していきます。

■ フォールドクォーツの数について

「月刊モデルグラフィックス」の2017年2月号の31ページ、 設定・考証に関わっている千葉昌宏氏のインタビューより引用します。「VF-31には普通サイズのフォールドクォーツが2個搭載されていて、それを共鳴させて出力を上げているとしました」。

■ 機体のどこにあるのか

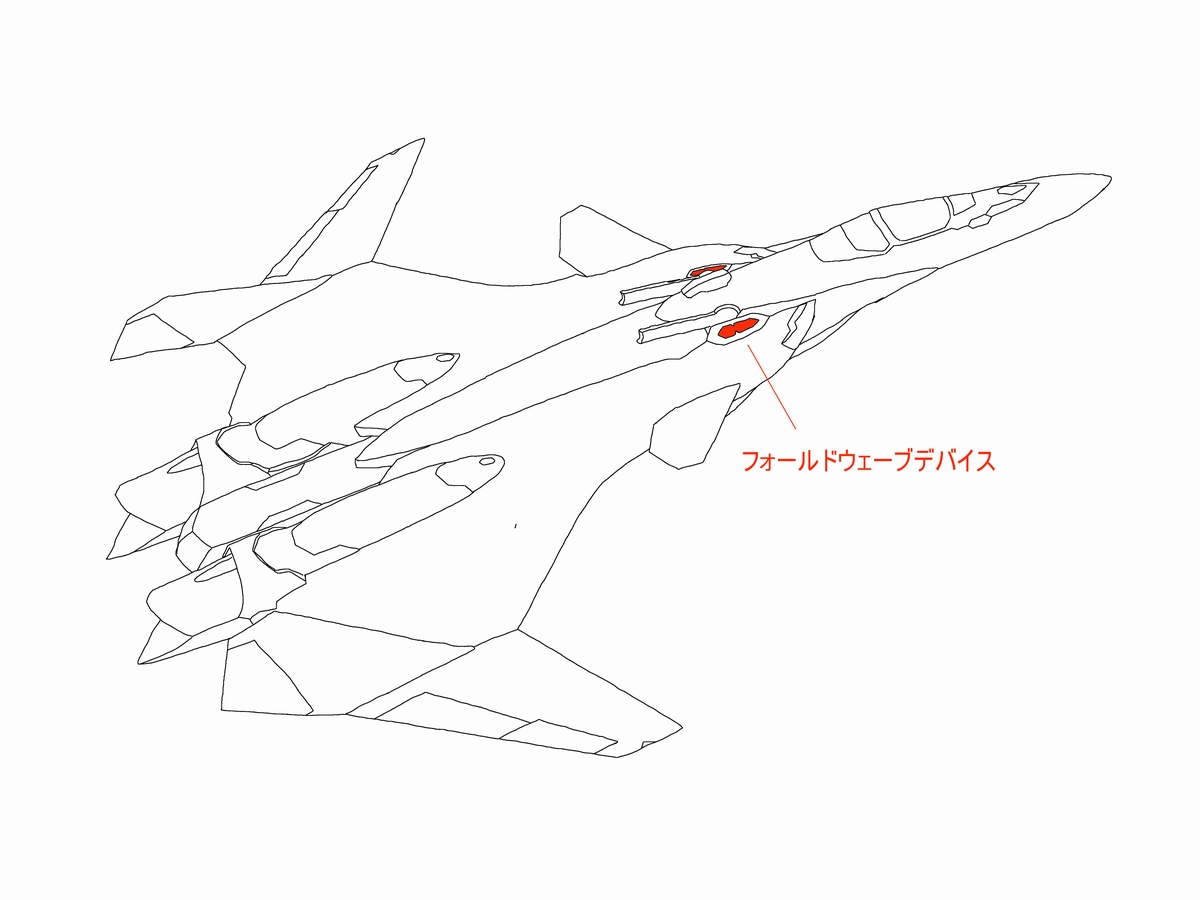

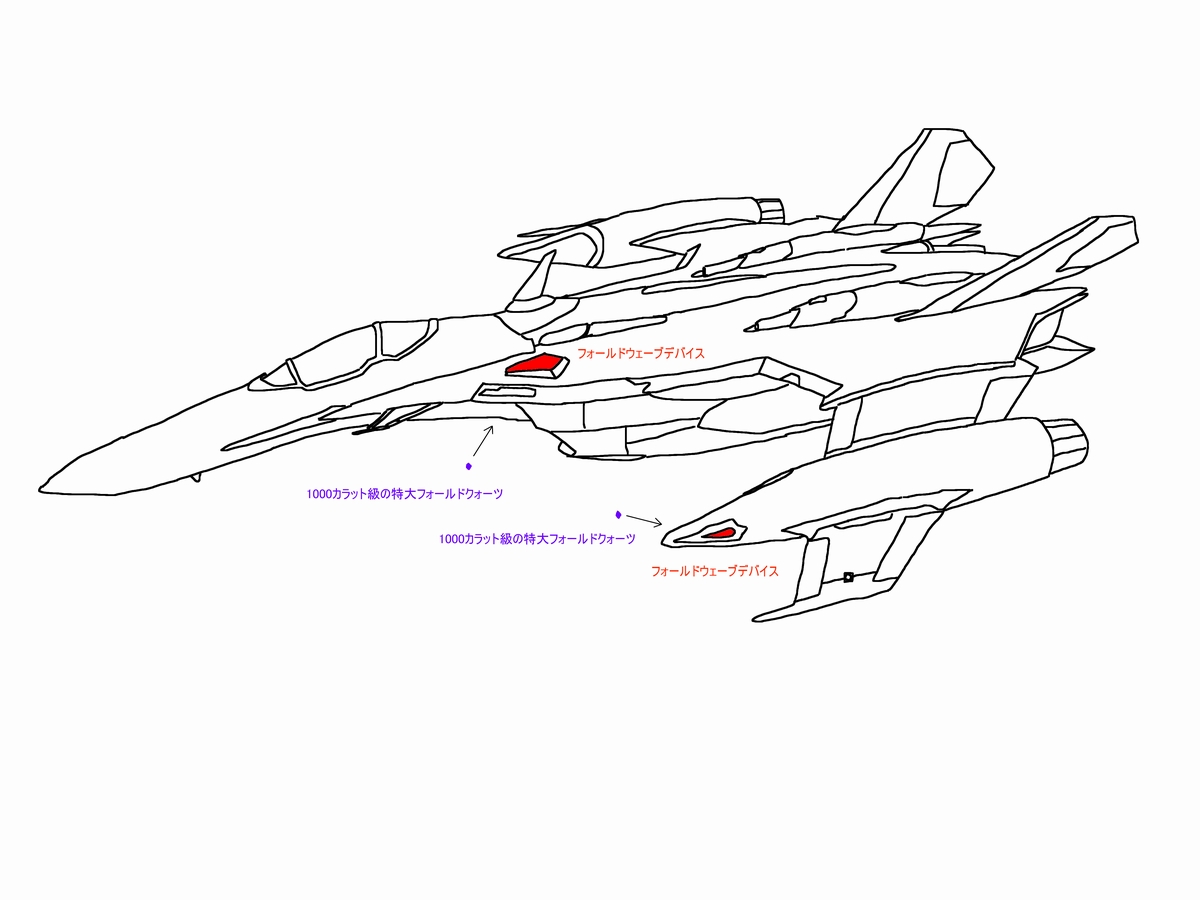

具体的にどこにフォールドクォーツがあるのかを記述した文章や図は公式にはまだ無いようです。ただYF-29、YF-30のデザインを見ていると、その流れを組むVF-31は、コクピット後方、機体上面の2箇所にフォールドウェーブシステムのデバイス(装置)があると考えるのが自然だと思います(上図の赤色の部分)。2つのデバイス(装置)の中にフォールドクォーツが1個づつ設置されていると考えられます。

■ フォールドクォーツのサイズについて

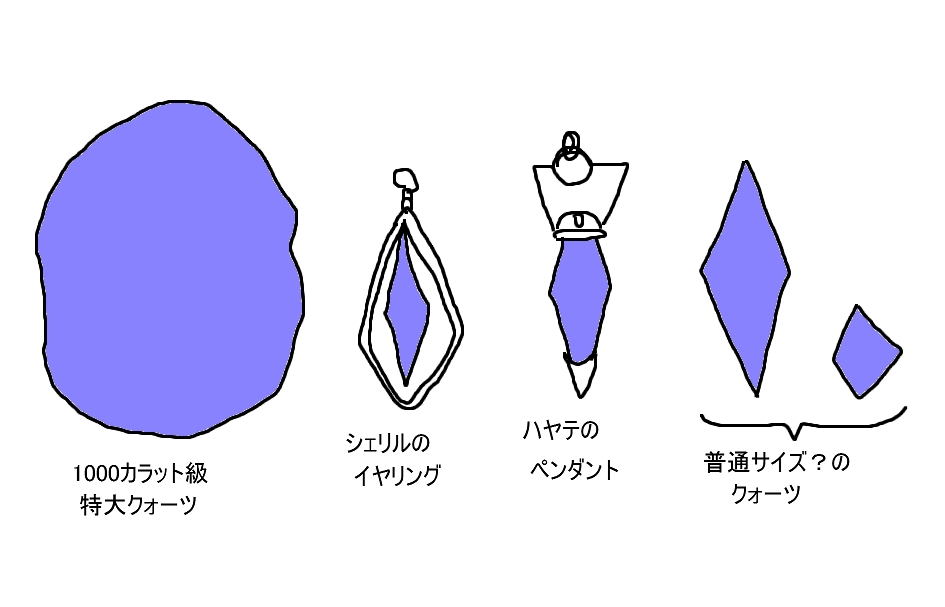

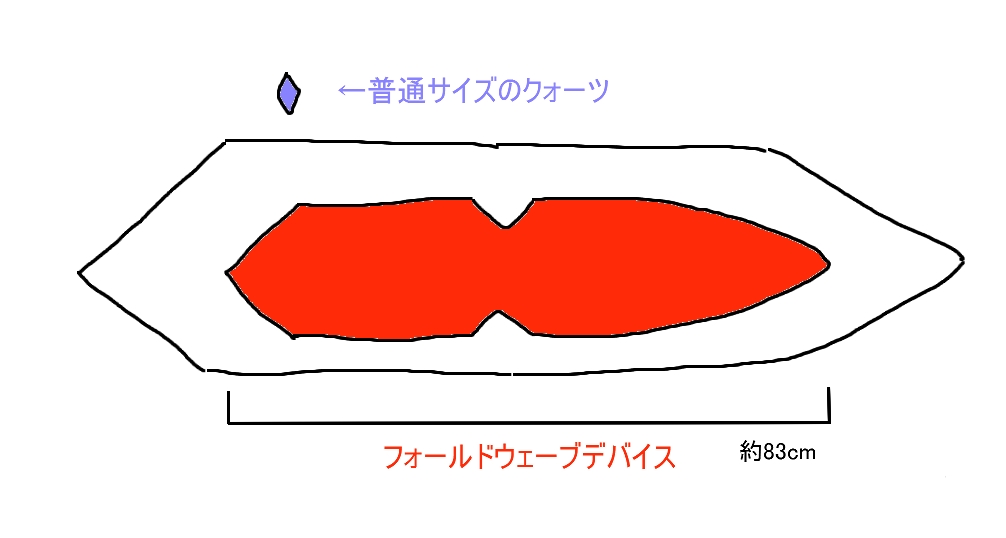

上記の千葉氏のインタビューに書かれていた「普通サイズ」というのは、YF-29に4つ搭載されている1000カラット級の特大フォールドクォーツに対しての「普通」だと思われますが、具体的な大きさに関する記述がありません。約1000カラットのダイヤモンドを参考に「特大クォーツ」を図にすると、大体の大きさですがシェリルのイヤリングとハヤテのペンダントは上図のような大きさになります。 そこから想像すると、ハヤテのペンダントより少し大きいサイズから更に小さなサイズが「普通」だと考えます。もしかしたら指輪に付いているような、もっと小さなサイズかも知れません。

それらを考え合わせると、1つのフォールドウェーブデバイスの中に普通サイズのクォーツが1個設置されており、大きさの対比は上図のようになります。

YF-29に比べるとずいぶん小さいクォーツですし、数も2つしかありませんが、千葉氏のインタビュー記事によると2つのクォーツを研磨し、共鳴させて出力を上げているようです。比較的手に入りやすいサイズのクォーツを加工して使うことによりクォーツを使ったフォールドウェーブシステムを(デルタ小隊の)量産機にも搭載することが可能となります。

(注:VF-31Aカイロスには「フォールドウェーブシステム」は搭載されていません)

作成:2017-12-27

YF-29のフォールドクォーツについて

劇場版「マクロスF~サヨナラノツバサ~」に登場したYF-29。そのフォールドクォーツについてネットで調べていたら、情報がバラバラでしたので、公式本や雑誌から情報を集めて簡単ですがまとめてみました。

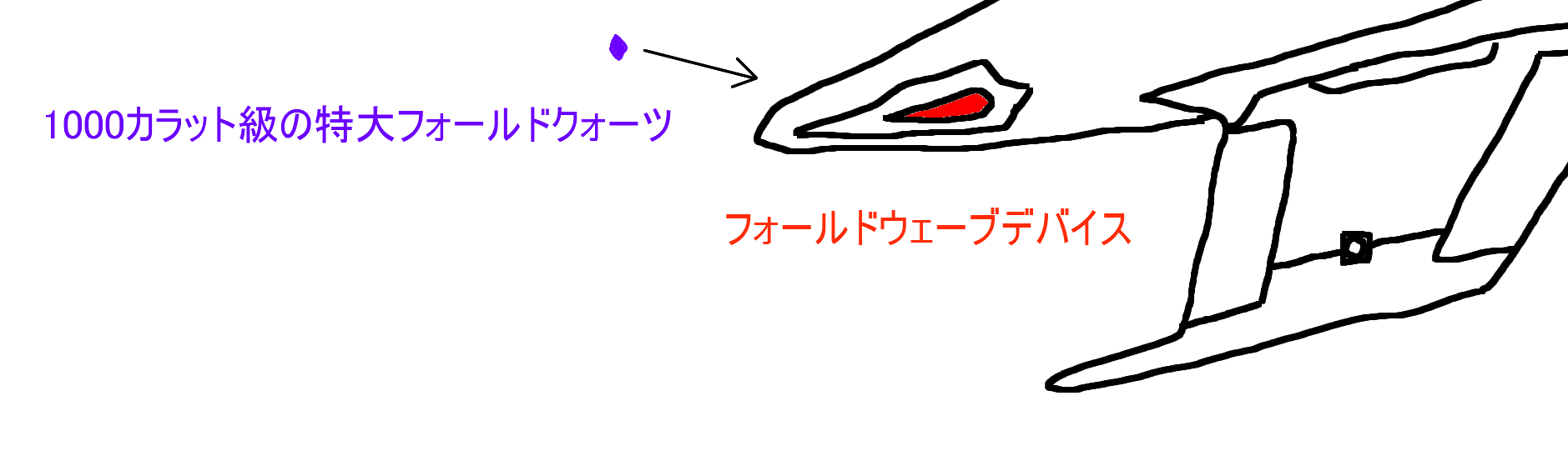

よれよれの汚い線の図ですが、これで解説していきます(図では2つしか見えていませんが反対側に2つあります。合計4箇所)。

■ 機体のどこにあるのか

劇場版パンフレットより引用します。「YF-29の機体上面左右と、両外翼エンジンポッド前方外側に計4基のフォールドウェーブデバイスが装備されている」。

コクピット後方の「機体上面左右」2箇所はとても目立つのですぐに分かりますが「 両外翼エンジンポッド前方外側」が分かりにくいです。そこで「MACROSS VARIABLE FIGHTER DESIGNERS NOTE」の239ページの河森氏の絵をよく見ると場所が特定できます(「フォールドウェーブシステム」と書いてあります)。よって上の図の赤く塗った部分に「フォールドウェーブデバイス」があります。デバイス(装置)のサイズは人間の上半身くらいの大きさでしょうか。

■ フォールドクォーツのサイズについて

クォーツの大きさについては、雑誌「グレートメカニックDX16」の100ページに載っています。設定・考証に関わっている千葉昌宏氏のインタビューより引用します。「YF-29には1000カラット級のフォールドクォーツが4個使われているんです」。

カラットは宝石の重さの単位で、1000カラットは200gになります。フォールドクォーツの200gがどのくらいの大きさになるのかは分かりませんが、1000カラットぐらいのダイヤモンドを参考にすると握り拳くらいのサイズになるでしょうか。

(参考: 「1111カラットのダイヤ原石、100年ぶりの発見」https://www.cnn.co.jp/fringe/35073799.html)

よってコクピット後方の機体上面にフォールデバイス(赤色)の部分に特大フォールドクォーツ(紫色。図では小さいですけど…)が設置されています。

また外翼のエンジンポッド前方外側(エアインテークの反対側)にあるフォールドデバイス(赤色)の中に紫色の特大フォールドクォーツ(紫色。図ではやっぱり小さい…)が設置されています。

■ 「賢者の石」の名称について

YF-29に搭載れている4つのフォールドクォーツは、その大きさ、希少さからか「賢者の石」と呼ばれています。「OFFICIAL COMPLETE BOOK 劇場版マクロスF ~サヨナラノツバサ~」の74ページより引用します。「そのスペックを実現するための最重要パーツが『賢者の石』。その正体は高純度のフォールド・クォーツで、精製は困難とされてきたが、バジュラの遺骸から入手に成功」。

雑誌記事やプラモの組み立て説明書には載っていない名称ですが、オフィシャルコンプリートブックに記述があることから4つの特大フォールドクォーツは「賢者の石」と呼ばれているようです。

作成:2017-12-18

機動戦闘車

第一次星間大戦後の地球にて発見された写真に写っていた車両。統合戦争時の日本自治区の車両であることには間違いはないが、詳細は不明。

…とかなんとか、遊んでみました。現用戦車とかに統合政府のデカールを貼って統合戦争に参戦した兵器にする遊びです。細かい考証とかはしていません。私達の世界ではこの車両は16式なので2016年のものですが(統合戦争は2001年1月から2007年1月)、ASS-1落下後の世界では開発が早まったのでしょう。たぶん(^^;。

キットはアオシマの1/72「機動戦闘車」です。塗装はアクリジョンを調色して、筆塗りしました。デカールを貼った後につや消しクリアを吹いていますが、つや消しクリアだけはラッカー系を使っています。アクリジョンでのクリアコーティングは実験していないので。

私にとって、初めて塗装した戦車(?)模型になります。キッカケは秋友克也さんの「【模型技法】初心者入門用■安くて簡単でかっこいい戦車プラモデル塗装 」という記事。読んで凄く感銘を受けて、自分でもやってみたい!…と思ったので真似してみました。

アクリジョンはエアブラシ用のうすめ液で薄めて塗装。塗っては乾かし、3回位塗り重ねたらいい感じに塗装できました。その後、エナメル黒でスミ入れ、デカール貼り、つや消しクリアでコーティングしています。

実際にやってみて分かったのですが、上記記事はグレー単色だし、記事を書いた人は何回か同じ戦車を作っているか、その技法に慣れているハズ。全くの初心者が2~3時間で出来る感じはしませんでしたが、ラッカー系で吹き付け塗装することを考えたら、格段に安く、早く、楽しく作業できました。これはかなりカルチャーショックでした(笑)。

1/72サイズのAFVはいくつか買ってあるので、また同じ手法で作って遊ぼうと思っています。

作成:2017-02-05