振り返ってみて…

プラモ作成に出戻ってから約12年、途中に放置してから約6年、あっという間に時間が過ぎてしまいました。主に仕事とプライベートが忙しかったのが原因ですが、それはそれで充実しているので良いと思っています。

最近、時間的余裕が出来てきたのと、またプラモ熱が復活したので、このサイトに手を入れていますが、また忙しくなったら放置するかも知れません。でも勿体ないので残しておくことにします。それで今までのまとめと言うか、思うところをつらつらと書いてみます。

出戻りした頃に、ボディをピカピカに塗装することが第一段階の目標でした。その時はクリアコートすることは考えていなかったです。

最近ではカーモデルはウレタンクリアでコートして、研ぎ出しをするのが主流になりつつあるみたいです。ウレタンクリアだとデカールに優しいので痛車やレーシングカーなどデカールの多いクルマに都合がいいとのこと。そんなご時世ですが、私個人としては、必ずしも同じようにする必要はないと思っています。

これからカーモデルに取り組む人は、一番最初の段階としてボディをスプレー塗装してオッケーならそのままで、艶が足りないならコンパウンドで磨く…それでいいと思っています。上のカプチーノはクリアコーティングしていません。その代わり、小さなボディ1つに缶スプレー1本近く使っています。厚塗りしているので少々磨いても下地は出ません。

鏡面仕上げには程遠いですけど、悪くない仕上がりになります。オープンカーなのに内装はつや消しの黒を筆塗りしました。今だったら内装も吹き付け塗装しますけど、最初の頃は筆塗りの方が得意でしたので、この方法は「あり」だと思います。続けるかどうか分からない状態で高額な初期投資は出来ませんし、あれこれ道具や塗料を揃えるとイメージしているよりも出費がかさんで、実際キットよりも高くつくこともありますから。ちなみにこのカプチーノと同じようにするなら、アオシマのキットにサーフェイサー、ボディカラーの缶スプレー、アクリル塗料のシンナー、つや消し黒、半つやの黒、クリアイエロー、クリアレッド、シルバー、黒鉄色、塗料皿、筆…で出来ると思います。あとは基本工作のニッパー、カッター、耐水ペーパー一式、接着剤かなぁ…。クリアパーツの接着用の接着剤も欲しいですね。

書き出してみると、結構色々と必要になるのが分かります。だとしたら最初の頃は無理せず、完成することを目標に作るといいと思いますし、完成すればプラモの楽しさが分かると思います。

塗装が苦手で、スプレーも上手く扱えなかった私ですが、入門用のテキストを手にいれて、とにかく書いてあることをひとつひとつ実践していきました。スプレーは20cmくらい離して吹き付ける…と書いてあれば、定規を用意して、20cmを確認してから吹き付け。やっぱり基本に忠実ならば、ちゃんと誰でも出来るようになります。

色々サイトを見たり、雑誌を見たり、プラモ屋の店員さんに話を聞くと、カーモデルではクリアコーティングするのが当たり前…みたいな風潮です。吹きっ放しでも良かったのですが、よりツヤツヤのピカピカになるならチャレンジしてもいいかな…と思ってクリアコーティングに挑戦するようになりました。もちろん研ぎ出しとセットです。

ザラザラだったカウンタックも綺麗に光が反射するようになって、とても嬉しかったです。こうなると後戻りできなくなってしまいます…。でも今でも「スプレー塗装+コンパウンド」もアリだと思っています。

私個人の目標としては「クリアコーティング+研ぎ出し」が上手くなることにシフトしました。今でもまだまだ失敗とか艶が足りなかったり、入り組んだところは上手く出来なかったりして課題が多いのですが、そこそこ出来るようになってきたと思っています。

研ぎ出しをする場合は、単純なラインのクルマの方が上手く行きます。ミトスは今よりも経験が少ない状態でしたが、上手く出来ました。

これからの課題は…色々ありますが、厚塗りしないこと、鏡面仕上げに近づけていくこと、楽しく作ること…かな。それらのことは、また個別に書いていきます。

作成:2010-06-23

VF-1A

今回は飛行機のキットに初挑戦となります。マクロスに出てくる架空の戦闘機(ロボに変形します)ですが、ハセガワのこのキットは普通の飛行機模型を作るのと何ら変わりはないでしょう。

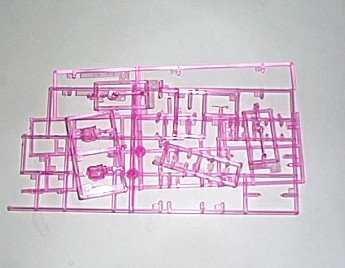

VF-1のキットは様々なバリエーション展開がなされていますが、今回作ったのはクリアバージョン。カルトグラフ製のおまけデカールが付いてくる…ということで買ってしまったのですが、箱を開けてみるとクリアピンクのランナーが入っていました(汗)。

透明のクリアバージョンだと思って買ったので、どうしようか迷ったのですが全部塗装することにしました。本来はクリアパーツのまま作るのが正解なんでしょうけど…。

普通の形成色でも透け防止の為にサーフェイサーを吹きますが、今回は全てクリアパーツなので、パーツの両面にサーフェイサーを吹きました…表面のモールドが埋まってしまいました。「お約束」の様な失敗ですね(^^;。

表面のサーフェイサーを取り除いて、普通の塗料のグレーを吹き付けました。今度は大丈夫です。ただパーツの合わせ目がかなりガタガタになっているのが判明。クリアバージョンではなくて普通の白いプラスチックだと、たぶんもう少しマシだと思うのですが、クリアパーツは固くて加工し辛いので、合わせ目の表面が荒れてしまいました。

悪戦苦闘しながらも全てのパーツに色を付けました。基本色は簡単にグレーの上にホワイトを吹き付けて、カラーリングはデカールで行う方針です。足…というかノズル部分(?)とガンポッドはイメージ優先で黒鉄色で塗りました(手抜き(^^;))。

主翼は左右で連動するのですが、中のギアの付いたパーツまで塗装したので、スムーズに動かなくなってしまいました。ギアパーツを挟み込んで、本体の塗装が終わった後に主翼を取りつけるのですが、取りつけて動かしていたらポッキリと内部のパーツが折れてしまいました。心が折れそうになりながらも接着して完成を目指します。

スミ入れも苦労しました。今まで墨入れはしたことがない上に、ハセガワのキットは筋彫りがものすごく細かい。そこで雑誌に載っていた方法を真似して墨入れ作業をしました。墨を流し込んで乾燥させてから、少量のコンパウンドでハミ出た墨を取り除く方法です。上手くいかない部分もありましたが、繊細なモールドが浮かび上がってきて、段々楽しくなってきました。このキットが絶賛される理由も分かりました。おもちゃっぽい今までのバルキリーのキットと比較して、すごく航空機らしい。リアリティもそうなんですが、単純にカッコイイ!

墨入れが終わるとデカールを貼ります。これも苦労しました。平らなところは貼りやすい、良いデカールなんですが、エアブレーキ付近の段差の大きな所は上手く貼れずに、デカールが割れてしまいました。仕方なくレタッチして修正。遠目に見れば分からなくなったのでオッケーです。

あとデカールは数が多くて難儀しました。「NO STEP」が多い。いつまでも終わりません(^^;。それからガンポッドには「U.N.SPACY」は貼りませんでした。ガンボッドの「U.N.SPACY」はバトロイドの時とファイターの時は向きが上下逆になってしまうのです。最近では左右どちらかを上下逆にして、どちらの形態の時でも片方は合っている…という貼り方が多いみたいですね。この辺は難しいのですが、このキットを作っている時は、自分の中で迷ったので貼りませんでした。

全体としては、(クリアバージョンですが)本体に白を塗って、墨入れして、デカールを貼っただけで、これだけの作品が私にでも出来るのですから素晴らしいと思います。たくさん苦労したけど、楽しかった。…ただ、飛行機モデル全般がそうなのか、ハセガワのキットが問題なのか、クリアバージョンが問題なのか分かりませんが壊れやすい気がします。完成後しばらくしたらガンボッドが取れてしまい、主翼の取り付けパーツが両方とも折れてしまって、現在、飛行機の形になっていませんorz

今は接着し直して、ちゃんと写真を撮って、破棄して、また同じVF-1Aの一条機を作り直したいな…と思っています。いつになるか分かりませんが…。

作成:2010-06-05

BOMEX

久しぶりの更新になってしまいました。約6年ぶりです。その間ちょこちょこプラモは触っていたのですがプラモも完成せず、サイトも更新できませんでした。主な原因は仕事とプライベートが多忙になった…ということです。2010年になって少し余裕が出来てきたのでプラモも再開です。6年前に完成させたプラモなので詳しいことは忘れていますが、なかなか面白かったFDのBOMEX仕様の記事を書きます。

このキットが発売された当初、様々なところで話題になりました。丁度映画「ワイルドスピード」が話題になっていて、アメリカを中心にスポコンと呼ばれるジャンルのカスタムカーが注目されていたと記憶しています。アオシマからブームに乗る形で発売されたのですが、なんと初版のこのキットは「スリークライトをデカールで表現する」という大技を使いました。つまりクリアパーツもライトのパーツもなく、平面にライトを描いたデカールを張り付けるだけ…というものです。たぶん車体各所に貼られる大きなデカールが価格を押し上げたのと、リトラクタブルライトを加工してスリークライトにする作業が初心者には難しい…と判断したのだと思います。でもそれが仇となってずいぶん批判が出てしまいました。

私も買ったものの、納得がいかなかったのでネットで色々調べたところ、BOMEXがモーターショーで展示していたクルマは2003年はスリークライト、2002年はリトラクタブルライトだと分かりました。そこで2002年バージョンということにして、リトラクタブルライトのまま作成することにしました。

ボンネットの開口部も黒いデカールを貼るだけになっていたので、ここは開口しました。方法はデカールをコピーして、コピーの裏に両面テープを貼ります。穴を開けたい部分を切り取って、ボンネットに張り付けて、そのまま開口作業。当時はミニ四駆用のドリルしか持ってなかったので、それでいくつか穴を開けて、つなぎ合わせるようにヤスリで削っていきました。裏側に黒い金属メッシュを貼って完成です。

そのままでも良かったのですが、内部にエンジンやパイピングを自作してみました。光の加減でうっすらと「何かがある」のが見えたらいいので、かなり適当です。

塗装は指示通りのレシピで。下地は発色を良くするために白を塗っています。問題はデカール。今回のBOMEXは「大きなデカールを貼る」が課題となりました。今後、レーシングカーも作ってみたいと思っているので、必要な技術になると思っています。このくらいの量でも大変でしたがチャレンジしました。

貼り終わったら、ちょっとづつクリアを吹き掛けて、乾燥させて、またクリアーを振り掛けて…を繰り返して、デカールをクリアコーティングしました。完全にコーティングして慎重に研ぎ出しをしましたが、ちょっと怖くて思い切りが足りませんでした。艶はイマイチです。でも最初なので「まずは完成を目指そう」ということで、ほどほどにしておきました。

あとはアオシマのFDの定番工作でフロントの車高を下げました。それ以外は説明書の通りに作っています。

基本的にプレーンなボディが好きで、メーカーのステッカーやグラフィックで覆われたクルマは好きじゃないのですが、自分では絶対に選ばないオレンジのボディカラーや派手なグラフィックのデカールなど、作っていて楽しかったです。今となっては日本ではスポコンは流行らず、痛車の方が流行ってしまいました。痛車になるかどうか分かりませんが、また機会を作って大判デカールのあるクルマを作ってみたいと思います。

作成:2010-05-30

スティングレイIII

レベル・モノグラムというメーカーの1/25サイズのキットです。初めて作る外国のキットとなりました。実車の「スティングレイIII」のことは良く分かりません(^^;。

このキットはお店で見掛けた時から気になっていて、ずいぶん後になってから購入しました。残っていて良かった(^^;。

パーツの合いが悪い部分もあったけど、擦り合わせをすると問題なく組み上がります。基本的な工作技術があればサクサクと作ることができます。パーツの分割は日本の模型がどこか2次元的なのに対して、車の仕組みに準じた立体的な分割。面白いです。そのせいか、最初から最後まで楽しく作ることができました。

今回の課題は「キャンディ塗装」がメインの課題となりました。これは同時に「エアブラシ塗装に初挑戦」する事を意味します。また「初の外国キットなので上手く作れるかどうか」や「スプレー塗装するパーツを増やす」ことも課題としました。

エアブラシの道具を持っていなかったので、Mr.HOBBYの「プロスプレーMk-2」を購入。安物です(^^;。これで練習がてらボディにシルバーを塗装。その上から赤2:青1:クリア3のクリアラベンダー(赤紫のクリア)を作って吹き付けました。慣れないのと、空気圧の不安定なエア缶の為か、かなり色ムラがありますが、ある程度、同じような濃さに塗装出来た時点で良しとしました。初挑戦ならこんなものでしょう(^^;。

ボディ以外のパーツは、色の名称が日本とは違う呼び方をしているので良く分からなかったのでパッケージの写真を参考にして近い色を探して塗装しました。

また、以前はボディ以外は筆塗りがメインだったのですが、今回は、例えばエンジンなどは基本色となるシルバーを缶スプレーで塗装して、塗り分け部分を筆塗りで塗装しました。マスキングが上手になれば全部吹き付け塗装にできるのですが、当分このパターンで塗装することになると思います。

室内やシートはパッケージを参考に「インシグニアホワイト」で塗装。これが思っていた通りの色で嬉しい。でもこの色に当たるまで、ライトグレー系のスプレーを何本も買ってしまいました。色は難しいですね。

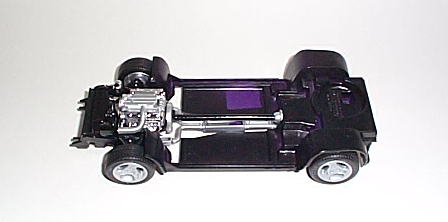

エンジンとシャフト。これらがシャーシとは別パーツになっているので、FRとは何か…を容易に知ることができます。私にとっては初めて見るパーツ構成です。たったこれだけのことですが、「クルマを作っている」という感覚が味わえました。形状や細かいディテールよりも「リアリティがある」ってこういう事なんじゃないかなぁ…と思います。タミヤの「エンツォ フェラーリ」が実車に即したパーツ構成で絶賛されていましたけど、もっともっとこう言った「実車がどんな風になっているか」を立体的に知ることのできるキットが増えて欲しいと思います。それが立体的なプラモの利点であり、写真や絵などの平面的なものとは違う点だと思いますので。

作成:2003-07-20

気分転換に… 2

メインとして作っているキットが煮詰まってくると、突然他のキットに手を出したくなります(^^;。

気分転換ですのでサクッと作ることが出来る簡単なキットがいいですね。

なかなか完成にたどり着けないキットが増えてきて、気分転換にサクッと作るつもりだった前のFDが、完成間近の最後の最後で痛恨のミスによりボツってしまいました(T_T)。

かなり気分が滅入ってしまったので、今度は、本当にサクッと作ることの出来るキットを「気分よく作る」をテーマに短時間で作成することにしました。お題はリベンジの意味を含めてFDです。

このキットはマツダのRX-7に、マツダスピード製のエアロパーツやホイールを追加した「GTコンセプト」と呼ばれるカスタムカーのキットです。アオシマらしい、作りやすくディテールも充分の良キットです(^^)。

今回のテーマは「気分よく作る」ということですので、目に見える形で作業がサクサク進むように、とにかく効率良く作業するようにしました。

□ 準備

・手順を決める。

・必要な塗料等を買い揃える。

□ パーツの加工

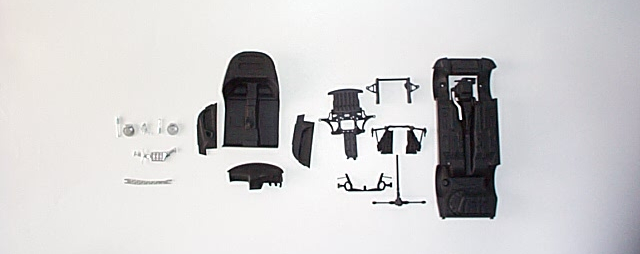

・パーツを全部切り離してペーパーで処理。

・塗装する色毎にパーツを分類。

□ 塗装

・ボディはサーフェイサーで下地を整え

いつも通りに塗装。

クリアでコートして研ぎ出し。

・ボディ以外はツヤ消し黒orシルバーをスプレー。

□ 仕上げ&組み立て

・細かい所は筆で塗り分ける。

・楽しい組立作業(^^)。

今までは、説明書の通り…とまでは行かなくても、その都度パーツをランナーから切りだし、下地を整え、塗装して、組み立て…を繰り返していました。今回は左右の違いのあるパーツがごっちゃにならないように気を付けながら、全部ランナーから切り出して一気に処理しました。またボディ以外のパーツはパーティングラインや突き出しピン跡なども処理していません。見えない部分や目立たない部分は思い切って未処理としました。

ボディ以外のパーツは細かい塗り分けがあるものの、「ツヤ消し黒」と「シルバー」の2色です。ささっとスプレーしてしまいます。ただし形成色が黒のパーツに黒をスプレーすると「色が付いているのかどうか」がよく分からないので、一旦サーフェイサーを軽くかけてグレーにしてから黒をスプレーしています。

完全に無改造の素組みにするつもりでしたが、仮組みをしてみるとフロントの車高が高過ぎたので、車高を4mmほど落としました。

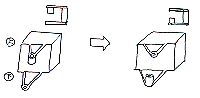

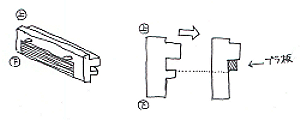

まず、フロントタイヤを取りつける部分の、軸受けの上側を丁寧にカットします。切り取った断面を水平に、平らにします。でないとフロントタイヤが真っ直ぐ接地しません(^^;。そして切り取ったパイプ状のパーツを下側に取りつけます。上手く切り取れなかった場合はプラ板等で新しく作り直した方がいいと思います。上側ほど平らにする必要はありませんが、なるべく真っ直ぐ取りつけます。これで2mmほど車高が下がります。

フロントのラジエターの上のパーツです。ボディを取りつける部分ですが、これを2mmほど下にずらします。パーツの側面に小さく切ったプラ板を接着して、下側の突起を切り取れば左右同じだけ車高が下がります。

プラモを作るのに「効率」とか言い出すと、何やら「趣味のもの作り」から「工業製品を作っている」ような感覚になってイヤな感じだと思っていたのですが、やってみて思ったのが、サクサクと作業が進むと楽しい(^^)…ってことです。やはりプラモは「完成するのが大切」だと思います。いくつかプラモを作っていくと、ディテールアップや改造などの情報が増えてきます。スゴイのを作りたいとか、ここをこうしたい、ああしたい…とか色々出てくるのですが、どんどん、かかる時間と手間が増えていきます。そして完成からどんどん遠ざかっていきます。こうなると結構ストレスです。時間と手間をかけるだけの価値があるとホントに思えたなら、そこは譲らない方がいいと思いますし、どんなに時間がかかっても完成までたどり着けると思います。逆に完成までたどり着けないなら、それは自分のレベルに合っていないという事です。

プラモを本格的に再開してから結構時間が経つのに一向にレベルが上がらないなぁ…と焦る気持もあるのですが(^^;、完成までたどり着けない作業は、例え物理的に可能な作業であっても「自分のレベル以上の作業」です。だから、あえてその作業に手を出さないのは「自分の等身大のプラモ作り」だと思います。そして等身大だとプラモ作りは楽しい時間となる…というのが今回の発見です(^^)。

作成:2003-02-16 更新:2003-06-02